脊椎側彎手術後遺症?15歲手術,29歲後悔,帶你了解不可逆的健康隱憂

脊椎變直了,但人生卻難以回頭…😢

「如果當初再多了解一點,我還會選擇手術嗎?」 這是一位29歲女性的心聲。

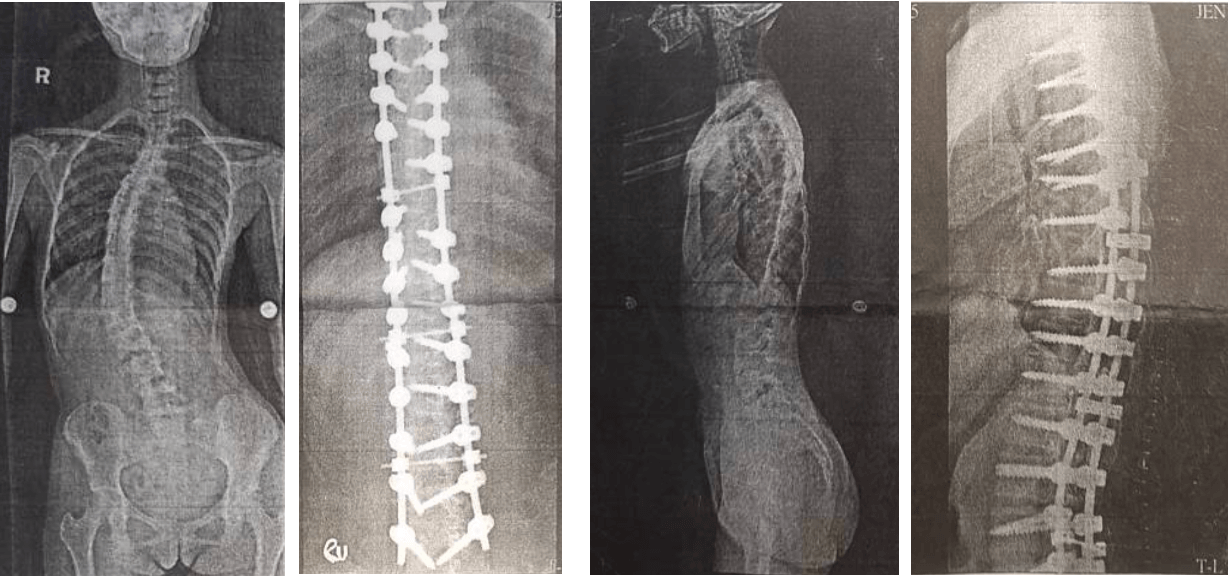

14年前,她在15歲時接受了脊椎側彎手術,當時側彎為51度(C型胸腰側彎)。術後,醫生成功地將她的脊椎矯正到11度(下圖),幾乎完全拉直。家人以為這是「最好」的選擇,但沒想到,隨著年齡增長,她的生活品質卻開始下滑……

15歲時接受了脊椎側彎手術,側彎度數由51度降到11度,是非常成功的矯正治療,但14年過後酸痛問題開始浮現,已影響這位年經人的工作與生活,她和家人也開始反思當初手術並不是最好的選擇

手術前,她沒有任何疼痛不適,但...

🔸 術後6年:開始出現經痛。

🔸 術後14年:背痛、腰酸越來越明顯,影響到工作與生活。

「我的背痛雖然不算劇烈,但它限制了我的工作選擇。」她無法久坐、久站,坐超過30分鐘就得起來活動,而站立30分鐘產生的酸痛,即使坐下來休息,還是無法緩解……😔

她的父母如今深感後悔,因為當初沒有收集足夠資訊,就讓她動了這場無法回頭的手術。

手術後,脊椎變直了,但生活品質變差了

當我們比較未手術、側彎角度超過50度的同齡者,她的脊椎雖然「更直」,但她的生活卻更受限。因為她的胸椎到腰椎已經完全融合,導致活動度近乎為零。換句話說,除了頸椎外,她的下半段脊椎就像一根無法動彈的骨頭,未來隨著年齡增長,不適感可能會越來越嚴重……

為什麼脊椎側彎手術後會出現慢性疼痛?

目前,尚無醫學研究明確指出 脊椎側彎手術會導致生理痛。但根據 Younis醫師的回顧性研究,手術後慢性疼痛的發生率介於 16%~64.4%,可能與以下因素有關:

1. 機械式背痛(Mechanical Back Pain)

其疼痛源自於脊椎與其周圍軟組織,造成機械式背痛的原因如下:

🔹肌肉痙攣:來自於脊椎組織發炎、缺血、手術導正慢性脊椎變形的過程中,影響了脊椎神經與周邊神經

🔹融合部位相鄰脊椎節段的負荷重新分配

🔹手術後的生長與代償作用導致的肩部和髖部失衡所致

2. 相鄰節段退化(Adjacent Segment Disease, ASD)

融合脊椎處的上下可動脊椎出現退化,研究顯示術前椎間盤正常的人,仍有16%的人會發展為相鄰節段退化,大多數的人會在術後3~5年後出現。其診斷標準包括:

🔹脊椎向前滑脫(spondylolisthesis)超過3至4mm

🔹脊椎向後滑脫(retrolisthesis)超過4mm

🔹椎間盤高度下降超過3mm或10%

🔹椎間盤空間完全崩塌

🔹在屈曲與伸展X光片中鄰近椎體間角度變化超過10度

🔹片段後彎(segmental kyphosis)超過10度

🔹椎間屈曲(flxion)角度小於 -5 度

🔹小面關節肥厚性關節病

🔹骨刺超過3mm

🔹壓迫性骨折(compression fracture)

研究指出,在接受腰椎後側脊椎融合手術治療的成年患者中,約有2.6~27.4%需要進行額外手術來治療。當患者年紀較輕,短期內相鄰節段退化的發生率較低,退化程度較少,但從長期來看,其發生率會增加,若脊椎融合的節數較多、且患者的壽命較長,退化的機率也隨之增加。其解決方式包含利用手術延長融合範圍,以防止進一步的退化與變形。

3. 假性關節(pseudoarthosis)

儘管現代技術已大幅降低發生率,但假關節形成仍可能是脊椎融合術後疼痛的潛在來源之一。假關節被定義為術後一年內未達成骨性融合。通常在術後數月至數年內出現神經根疼痛,或植入物失敗(如植入物斷裂或鬆動),但也可能毫無症狀。根據醫學研究報告指出其發生率為1.4%,其風險因包含骨移植不足或品質不佳、融合處穩定性不足、吸煙。

若保守療法無決改善疼痛症狀,通常會進行二次融合手術,主要取決於疼痛的程度及持續時間。

4. 植入物問題

包含金屬斷裂、錯位、突出,椎弓根發生斷裂導致螺釘錯誤的發生率為4.2%~15.7%,椎弓根螺釘鬆動較常發生於最上端融合椎體或最下端融合椎體處。螺釘錯位可能導致疼痛,可能原因包括螺釘直接接觸神經結構,或固定不足導致過度活動。

5. 感染

深部手術部位感染(Deep surgical site infections,SSIs)是一個潛在的疼痛原因。雖有可能沒有紅腫或滲液,但若炎症指數如紅血球沉降速率(ESR)略微升高,仍應考慮感染的可能。

整體深部手術部位感染發生率為3.6%,而修正手術後的發生率則上升至8.3%。其他報告指出感染率介於1.4%至6.9%之間。與神經肌肉型、先天型或症候型脊椎側彎相比,原發性椎側彎患者的感染發生率較低。

這些感染可能是由初次手術時直接接種後進入潛伏期再活化,或是日後經由血行途徑擴散所造成,一項針對15名青少年原發性脊椎側彎術後,發生晚期手術部位感染的回顧性研究發現,感染發生的平均時間為術後70個月。常見的致病菌包括表皮葡萄球菌(Staphylococcus epidermidis)、金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)、痤瘡桿菌(Propionibacterium acnes)。

導致術後感染的原因可能包括:過往有相關病史、使用引流時出現大量引流液、術後未使用引流管、融合節段向下延伸、術中輸血、手術中回收式輸血量增加、使用不鏽鋼植入物(相對於鈦合金)。

無論感染發生距初次手術時間多久,目前最常見的治療方式是使用抗生素聯合沖洗與清創手術。對於早期感染(術後90天內)的患者,治療目標是保留原有植入物。抗生素治療應根據術中取得的培養結果進行調整,通常需進行至少六週的靜脈抗生素治療。

至於是否應進行植入物移除,目前缺乏明確依據。決定前須透過CT評估融合狀況,以判斷移除植入物後是否可能導致側彎惡化,因為植入物移除可能會導致畸形再次進展。

一項針對 21 名患者的長期追蹤研究顯示,在取出植入物後,主胸段與胸腰/腰椎段在冠狀面會出現沉降效應(settling effect),也就是脊椎相互擠壓,。Muschik 等人則回顧了45名接受融合手術的側彎患者,他們於初次手術後平均3年發展出晚期感染,部分僅移除植入物,部分則再行重建與融合。結果顯示,進行再置入與再融合的患者,其預後明顯較佳。

6. 近端交界後凸(Proximal junctional kyphosis, PJK)及近端兩合交界失敗(proximal junctional failure, PJF)

近端交界後凸是一種矢狀面畸形,可能在脊柱畸形矯正手術後出現。近端交界失效(PJF)則是被定義為需接受修正手術的有症狀性近端交界後凸。

Lee等人將近端交界後凸定義為從胸椎第2節到融合最上端節段區間,比正常值多出5度以上的後凸角度。由於近端交界後凸的定義方式不一,其盛行率在文獻中有所差異。大多數報告指出,約有 9%~46% 接受側彎融合手術的患者會發展出近端交界後凸。此外,多項風險因素也與近端交界後凸的發展有關,包括胸廓成形術(thoracoplasty)、術前胸椎過度後凸、混合式固定系統(hybrid instrumentation)、前後路合併脊柱融合術、融合延伸至下腰椎或薦椎。

在臨床上,治療原則多為向近端延長融合構造,以防止畸形進一步惡化。

7. 金屬過敏

對植入物產生排斥反應,導致慢性發炎與疼痛,其可能的表現為手術部位疼痛、腫脹、皮膚反應(例如紅疹或搔癢)、神經根病變(radiculopathy)。這些症狀與其他常見的術後疼痛原因,如感染或植入物鬆動類似,因此難以鑑別。

金屬過敏被認為是對金屬植入物表面隨時間釋放的金屬離子所產生的局部細胞媒介型免疫反應,可導致無菌性發炎、植入物鬆動、腐蝕。這種過敏反應屬於第四型延遲性過敏反應(Type IV Hypersensitivity),會漸進性地影響植入物周圍組織。由於此反應進展緩慢,患者在手術後通常會經歷一段無症狀的時期,然後才在數個月後開始出現症狀。

組織切片檢查(biopsy)被認為是最準確的檢測方式,若發現以淋巴球為主的細胞浸潤,表示為過敏反應;若為中性球為主的浸潤則較可能為感染。

目前的醫學文獻建議,移除植入物是唯一能根治的方法。

👉手術是一條「無法回頭」的路,真的適合你嗎?

脊椎側彎手術確實可以讓彎曲度大幅改善,並長期維持矯正效果,但它帶來的影響,往往超乎想像。

當融合節數越多,背部就越僵硬,未來出現腰酸背痛的機率也越高,影響範圍甚至擴及整個生活。

💡 先試試保守療法,給自己一個選擇的機會!

如果你或你的家人正在考慮手術,請一定要先給自己機會,嘗試保守治療!

手術並不是唯一的選擇,一旦動刀,這將是不可逆的改變,從此你的生活將與它共存……

手術不是萬靈丹,它可能帶來新的困擾,甚至讓你後悔一輩子。💔

📖 延伸閱讀